お役立ち情報

2025年3月21日

アライグマはアライグマ科アライグマ属に分類される動物で、かわいらしい見た目に反して狂暴な性格です。畑の作物を盗み食いしたり、糞尿による悪臭被害や感染症リスクもあるので、早めに追い出しましょう。本記事では、アライグマの生態や被害内容、駆除業者の選び方などを解説しています。

目次

アライグマはアライグマ科アライグマ属に分類される動物です。

元々はメキシコやアメリカ、カナダに生息していた動物ですが、ペットにする目的で日本にやってきました。

昭和にアライグマを主役にしたアニメが大ヒットした影響とかわいらしい見た目で、人懐っこい印象を持たれていますが、狂暴で人になつかない動物です。

現在はペットが捨てられたり、動物園から脱走した結果、日本各地で野生化してしまっています。

山間部だけではなく、住宅街にも出現します。雑食で畑の作物を食い荒らしてしまったり、糞尿で家屋にダメージを与えたりすることもあるので、もし家に侵入した場合は追い出さなければいけません。

アライグマは見た目はタヌキやハクビシンに似ていますが、細かい点や糞尿を見比べることで区別できます。アライグマの生態について、下記の4点に分けてみていきましょう。

ここでは、家に侵入した動物がアライグマかどうかを安全に見分けるコツを紹介しています。

| 体の特徴 | 灰色・茶褐色で胴体がふっくらとしている。大きさは50~100cm |

| 顔の特徴 | 顔の真ん中が黒く、鼻の周りや額は白っぽい。鼻は黒い。耳のフチは白い。 |

| しっぽの特徴 | 黒い縞模様がありふっくらとしている。 |

アライグマは灰色・茶褐色で胴体がふっくらとしたかわいらしい見た目の動物。足は細く、胴体に対して短めです。

タヌキとも見た目が似ていますが、しっぽに違いがあります。アライグマはしっぽに縞模様があるのが特徴です。

身体の色がハクビシンと似ていますが、ハクビシンは縞模様のない、黒一色の長いしっぽを持っています。

アライグマ・タヌキ・ハクビシンのどの動物だとしても、不用意に近づくのは危険です。遠くからしっぽを確認できない場合は、どの動物だったとしても対応できる害獣駆除業者に依頼しましょう。

| 足・足跡の特徴 | 足は5本指。肉球と指がくっついた足跡が一列に残る。子どもの手形のような足跡がクッキリと残る |

| 前足 | 長さ 5.5cm、幅6cm |

| 後足 | 長さ 6.5~8cm、幅5~6.5cm |

参考:野田市「アライグマの手足の形状と足跡のようす.pdf」

アライグマは5本指で器用な動物です。子供の手形のような足跡がクッキリと残るのが特徴です。

手足についた泥によって住宅の壁や畑のビニールに足跡がついていることもあります。

アライグマは見た目がかわいらしいですが、気性が荒く狂暴な性格です。威嚇中や警戒中に近づくと噛みつかれる危険性もあります。

力が強いので、ひっかかれたり噛みつかれたりすると大ケガをしてしまいます。たとえ小さな傷でも、感染症のリスクがあるので危険です。

群れを作るのは繁殖期のみ、身を隠す物陰がある場所に住み着いて基本的に一匹で行動します。エサと水辺がある限り自然に出ていくことはありません。

昭和の頃にペットとして日本に連れてこられましたが、ペットとして暮らせる性格ではないので、家屋に住み着いてしまった場合は専門業者に頼んで追い出すことが大切です。

| 昆虫・小動物・小魚 | バッタ、コオロギ、カエル、トカゲ、小魚エビ、ザリガニ、サワガニなど |

| 穀物・野菜 | ナッツ、トウモロコシ、ジャガイモ、トマトなど |

| 果物 | スイカ、ビワ、アケビ、カキ、メロン |

| 人間の食べ物・ペットフード | チョコレート、バター、チーズ、スナック菓子やドーナツ、揚げパン |

アライグマの好きな食べ物は?畑・ペット・家への被害や対策を解説

アライグマは雑食で、季節によって食べるものを変えています。

春先は昆虫や小動物を中心にタンパク質、秋頃には果物や植物の種、木の実をカロリーを補充しています。

冬はエサが少ないので、家畜飼育用のデントコーンや麦、米、米ぬかを盗み食いすることもあります。

一度人間の食べ物を食べると味を覚えてしまうので、生ゴミを外に置いているのならば頑丈な金属のフタでガードしましょう。手先が器用なので、簡単に開けられる容器では不十分です。

駆除の達人は、アライグマをはじめとする害獣駆除の専門業者です。電話・LINE・メールフォームでの相談は24時間可能ですので、鳴き声を聞いたときに気軽にご連絡ください。

| 大きさ・形 | 長さ5cm~18cmで直径2~3cm・細長い形 |

| 色 | 食べるもので変化 |

| 臭い | 食べるもので変化 |

| 特徴 | 虫の羽、動物の骨、植物の種などが混ざっている |

アライグマのフンの特徴は?【消毒・駆除・業者選びのポイントを解説】

アライグマの糞は長さ5cm~18cmの細長い形をしています。色と臭いは食べたものによって変わりますが、虫の羽や足、植物の種が混じっていることで見分けることができます。

アライグマにはため糞と呼ばれる同じ場所に糞をする習性があるので、ため糞部分にシミができたり、家屋が腐敗したりしてしまいます。

悪臭によって害虫がハエやゴキブリなどの害虫が寄ってくることも問題です。

また、糞尿には病原菌が潜んでいて危険です。直接触らなくともホコリが汚染されるので、同じ空間にいるだけでも感染する恐れがあります。

臭いと病原菌を消すために、必ず消臭・消毒をしましょう。

| 通常の鳴き声 | 「クルル」「グルル」「キュッキュッ」「キュー」 |

| 子どもの鳴き声 | 「クルクル」 |

| 威嚇・ケンカ中の鳴き声 | 「シャー」「ギューッギューッ」 |

アライグマは比較的高い声で、夕方から夜にかけて鳴き声を上げるのが特徴です。

あまり鳴き声を上げることはありませんが、繁殖期は鳴き声が増えます。子どもが親を探したり、空腹を訴える子どもの鳴き声が聞こえることがよくあります。

子どもの場合は大人よりも高く、鳥に似た「クルクル」といった鳴き声を上げます。

アライグマは放置すると下記の4点のリスクがあります。

ここでは、アライグマの侵入を放置する危険性を見ていきましょう。

アライグマは触れるだけでも感染症のリスクがあります。

特に、糞には下記のような命に関わる感染症のウイルスが付着しています。

参考:東京都環境局「表.アライグマ・ハクビシンが媒介する主な感染症」

糞尿に触れる以外にも、糞尿に汚染されたホコリを吸い込むことでも感染症リスクがあるため、糞尿を取り除いた後には必ず消毒する必要があります。

アライグマの体表についたダニ・ノミにも同様の感染症リスクやアレルギーのリスクがあるので注意しましょう。

その他にも、唾液には狂犬病のリスクがあるので、少しでも早めに対処するのが安全です。

アライグマを放置すると、畑の作物を食い荒らされてしまいます。木登りが得意でジャンプ力もあるので、柵を設置しても盗み食い対策は難しいです。

電気柵を設置すると効果的ですが、設置のためには専門知識が必要です。自分で行うのは大変なので、早めに駆除業者に依頼するのをおすすめします。

依頼する業者を探している間は、ホームセンターで忌避剤や木酢液を購入して畑の周りに散布しておきましょう。効果が切れるまではアライグマが畑に近づくのを防いでくれます。

また、家の柱や壁を食べることはありませんが、爪痕がついたり、侵入のために壁が食い破られることもあります。侵入口を封鎖して家の中に入らないようにするのが大切です。

アライグマは雑食なだけでなく狂暴なので、ペットを襲うケースもあります。

特に、小鳥や子猫が狙われやすいです。小型犬も襲われることがあるので、もし外で飼っているなら、室内に移動させましょう。

家畜として飼育している鶏や卵が狙われるケースもあるので、注意する必要があります。

アライグマは体重が重いので、足音が目立ちます。夕方から夜に動き回るので、不眠の原因になってしまうこともあります。

糞尿被害による悪臭も深刻です。最初の頃はさほど気になりませんが、ため糞の習性があるので放置すれば放置するほど強烈な悪臭になります。悪臭によってハエなどの害虫が寄って来る二次被害もあるので、少しでも早い対処が必要です。

アライグマは狂暴なので、自分で追い出すのは危険です。追い出した後の侵入口封鎖も必要なので、下記の3ステップで駆除業者を選んで依頼しましょう。

ここでは、アライグマを駆除するための業者を選ぶポイントを紹介しています。

アライグマの駆除業者は市役所で紹介してもらったり、インターネットの検索で探せます。依頼したい業者を見つけたら、ホームページを確認して代表者氏名や住所が書かれているかをチェックします。ない場合は信頼が置けない業者の可能性が高いです。

次に、下記の許可・資格などがあることをチェックしましょう。

| 狩猟免許はあるか | アライグマの捕獲・駆除に必須 |

| 解体工事登録はあるか | 解体・リフォームに必須 |

| 損害賠償保険に加入しているか | 家や家具を破損した際に賠償してくれる |

薬剤で落とせない汚れがある場合は、解体工事登録による解体・リフォームが必要なので悪臭がする場合はリフォームもできる業者を選びましょう。

また、損害賠償保険に加入している業者もおすすめです。アライグマを追い出すためには屋根裏に入ることがあるので、どこかが壊れてしまったときに備えて加入している方が安心できます。

上記の基本的な情報をチェックした後には、アライグマの駆除実績があるかを見ていきましょう。できるだけ駆除の実績がある業者の方がおすすめです。

最後に、自社サイトだけでなく、Googleマップなどの地図アプリにも口コミ、一括見積もりサイトの口コミをチェックしておきましょう。

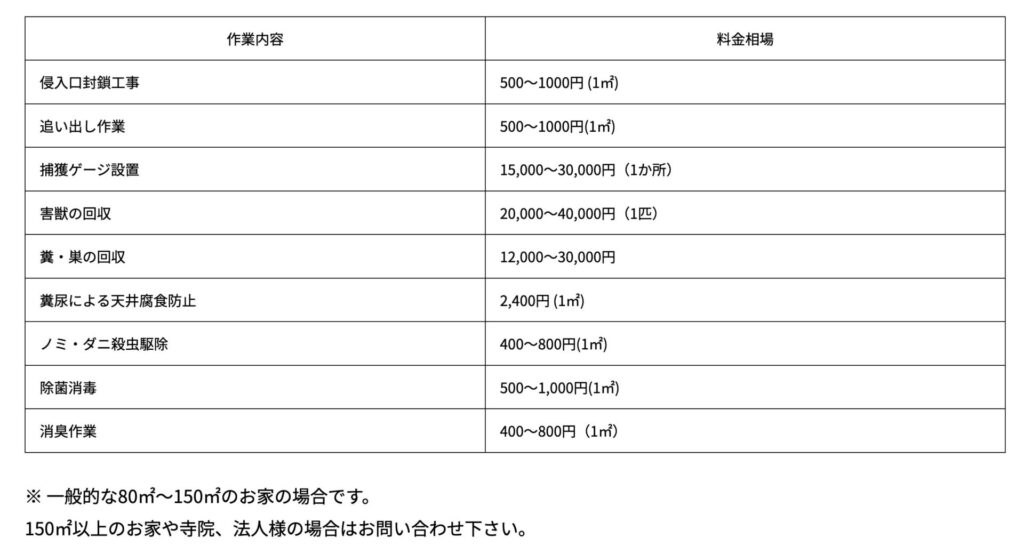

アライグマの駆除に必要な料金は現地を見ないとわかりにくいです。必要な薬剤や封鎖する侵入口の数で料金が変わるので、3~5社に相見積もりを頼んで相場を比較しましょう。

見積書がそろったら、作業内容をチェックします。代表的な作業は下記画像の通りです。

まずは、他社と比べて高額すぎる作業がないかをチェックしておきましょう。

極端に安い場合や合計金額しか書いていない見積書は、契約後に「現場で作業が増えた」と言って高額請求をしてくるリスクがあります。

こういったトラブルを防ぐためには、追加料金・追加作業について取り決めがあることをチェックすることが大切です。

この他、不自然な点や気になる点があったら、必ず問い合わせておきましょう。優良な業者は問い合わせを嫌がらないものの、悪質な業者ほど問い合わせを嫌がるので見分けるポイントになります。

アライグマを駆除した後は侵入口を封鎖する必要があります。どの業者も侵入口の封鎖するアフターケアをしてくれますが、補償内容と期間が異なるのでチェックしておきましょう。

【アライグマの再発保証のチェックポイント】

アライグマは発見が早期であればあるほど施行費用を抑えることができます。

定期的に侵入口をチェックしてくれる業者ならば、再度被害があった場合に早めに気づくけるので、できるだけ定期チェックをしてくれる業者がおすすめです。

アライグマの駆除や対策が必要な際には、即日駆除も可能な「駆除の達人」をご検討ください。

メールフォーム・電話で24時間問い合わせ可能なので、鳴き声に気づいた時点でお気軽に相談・無料見積もりをお申し込みください。

【駆除の達人の3つの強み】

駆除費用、殺菌・消毒費用、清掃費用、出張費用、深夜料金、休日料金、すべて込みで7,700円からの対応が可能です。

見積もり料金は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

アライグマはアライグマ科アライグマ属に分類される動物で、見た目はかわいらしいですが狂暴な性格をしています。雑食で畑の作物や生ゴミを食い漁るだけでなく、糞尿による家屋へのダメージがあるので、侵入してしまった場合は早めに追い出しましょう。

侵入口の封鎖が必要なので、駆除と侵入対策をまとめて行えるアライグマ駆除業者への依頼がおすすめです。

よく読まれる記事