お役立ち情報

2025年3月21日

アライグマはペットとして輸入され、現在は野生化してしまっています。日本の各地で生活している上、10cm程度の隙間でも侵入してしまうので、どんな家でも入り込まれる危険はあります。

本記事では、野生のアライグマの見分け方や生活パターン、侵入されたときの対処法などを解説していきます。

目次

アライグマは日本全国どこにでもいる可能性がある雑食の動物です。見た目はかわいらしいものの気性が荒く、天井裏などに入り込むと追い出すまで居座られてしまいます。

ここでは、上記の順番に野生のアライグマの生態や行動について見ていきましょう。

アライグマは元々メキシコやアメリカやカナダに生息する動物です。日本には昭和にペットとして輸入されたものの、気性の荒さなどで捨てられて野生化してしまいました。動物園から脱走したケースもあります。

現在は特定外来生物に指定され、日本の全国各地に生息しています。

野生のアライグマは街中のビル群から農村地帯、山間部の森林の中などで巣を作って生活しています。

住宅街などに侵入し、生ゴミや畑の作物を食い荒らし、屋根裏・床下に潜んでいるケースも多いです。

| 体の特徴 | 灰色・茶褐色で胴体がふっくらとしている。大きさは50~100cm |

| 顔の特徴 | 顔の真ん中が黒く、鼻の周りや額は白っぽい。鼻は黒い。耳のフチは白い。 |

| しっぽの特徴 | 黒い縞模様がありふっくらとしている。 |

| 足・足跡の特徴 | 足は5本指で5~7cm程度。肉球と指がくっついた足跡が一列に残る。子どもの手形のような足跡がクッキリと残る |

野生のアライグマは灰色や茶褐色の胴体をしていて、イメージとしてはタヌキに似ています。

タヌキと見分けるコツは、顔としっぽを見ることです。アライグマは顔の真ん中が黒く、鼻の周りや額が白っぽいです。しっぽに黒い縞模様があるのも特徴的です。

とはいえ、気性が荒く、近づくと襲われる恐れがあるので、近づいて確かめるのはおすすめできません。

5~7cm程度の子どもの手形のような足跡がハッキリと残るため、遠くから安全に観察できないのであれば足跡で確認するのがいいでしょう。

野生のアライグマは身を隠せる場所を住処にします。自分で巣を作るのではなく、樹木や他の動物の巣に住み着くのが特徴です。

街に出てきた場合は、屋根裏や軒下に隠れるケースがよく見られます。

季節を問わず活動しており、水やエサがある場所で生活することも特徴です。

子育て中は母親と子どもで行動しますが、それ以外は1匹で生活しています。3~5月には繁殖して増える可能性が高いため、家に侵入された場合はその前に対処しましょう。

アライグマは10cmほどの隙間があれば侵入してしまいます。下記のような人目につかない場所は特に危険です。

力が強いので、穴の開いた金属製の板であるパンチングメタルや金網で隙間を塞がない限り、何度でも侵入されてしまいます。壁を食い破って侵入してくるケースもあります。

野生のアライグマを放置していると、大きく分けて下記の4つの被害があります。

ここでは、被害内容とそれに伴うリスクについて見ていきましょう。

| 大きさ・形 | 長さ5cm~18cmで直径2~3cm・細長い形 |

| 色 | 食べるもので変化 |

| 臭い | 食べるもので変化 |

| 特徴 | 虫の羽、動物の骨、植物の種などが混ざっている |

アライグマのフンの特徴は?【消毒・駆除・業者選びのポイントを解説】

アライグマの糞の色や臭いは食べたものによって変わります。あまり噛まずにエサを飲み込むので、食べたものがそのままの形で出てくることが多いです。

細長く、虫の羽や作物の種が混じった糞をみつけたらアライグマの可能性が高いと言えます。

アライグマには一ヵ所に糞をする「ため糞」の習性があるため、放置すればするほど糞がたまります。

天井裏に住み着いている場合、悪臭がストレスになるだけでなく、シミができたり腐敗する恐れがあります。

また、糞尿の悪臭によりゴキブリやハエなどの害虫が寄ってくる二次被害もあるので、早めに対処しましょう。

野生のアライグマの身体には感染症のウイルスが付着しています。

噛まれると危険なだけでなく、アライグマの身体が触れた場所や糞尿をそのまま放置していると、下記のような感染症の原因になってしまいます。

糞尿やアライグマに触れなくとも、糞尿に汚染されたホコリを吸い込むことで感染症にかかるケースがあるので、近づく際にはマスク・手袋・ゴーグル・長袖長ズボン・帽子などで徹底的に防御するのが大切です。

野生のアライグマの身体にはダニやノミも付着しているため、重症熱性血小板減少症候群やアレルギーのリスクもあります。

野生のアライグマは雑食で、外に置いてある生ゴミやペットフードまで食べてしまいます。エサがある場所を住処にするので、外にゴミなどを置く場合はふた付きの容器でガードしましょう。

また、小型の哺乳類や野鳥も食べてしまうので、外で犬や家畜を飼っている場合も危険です。鶏小屋に忍び込み、鶏と卵を食べることもあります。

他にも、畑が被害に遭いやすいです。アライグマの好物は作物や昆虫なので、トウモロコシ、メロン、スイカ、カボチャなどの甘い作物が頻繁に狙われます。

手先が器用なため、スイカなどに穴をあけて中身などを食べている場合は、アライグマの犯行の可能性が高いです。

トウモロコシの場合、茎を完全に倒して外皮を向いて食べてしまいます。

柵で畑を囲んでも上から侵入してしまうため、アライグマに畑を荒らされた場合はアライグマ自体を追い出すことが大切です。

アライグマは身体が大きく、足音も大きく響きます。ドスドスという足音が夜間に響くため、不眠の原因になることもあります。

鳴き声をあげることは少ないですが、子育て中は子どもの声が聞こえるケースが多いですし、威嚇やケンカをしていると「シャー」「ギューッギューッ」という鳴き声が目立ちます。

足音も鳴き声も家の中で聞こえるとストレスになるので、早めに対処しましょう。

野生のアライグマが天井裏などに侵入したら、追い出さないと繁殖してしまいます。自然に出ていくことはないため、下記のどちらかの対処が必要になります。

ここでは、野生のアライグマについてできることを見ていきましょう。

野生のアライグマを見つけたら、自治体で相談してみましょう。アライグマの駆除におすすめの業者を教えてくれる自治体が多いです。

自治体によっては、狩猟免許(わな猟)取得者やその従事者に対して捕獲用の罠を買う費用を助成してくれる場合もあります。

免許がない人は自治体に申請して自分で駆除する方法もありますが、アライグマは気性が荒く、噛まれたり触ったりすると感染症のリスクがある害獣です。

自分で捕まえるのは危険であるため、専門の業者に頼むことをおすすめします。

なお、無許可で捕獲すると鳥獣保護法違反として、罰金の対象になります。許可を取るには1週間から数週間かかるため、その間糞尿被害などが拡大してしまうことも問題です。

アライグマの駆除には自治体の許可が必要です。その許可を申請している間に被害が拡大してしまう恐れがあるため、早めに業者に依頼しましょう。

アライグマの駆除業者に依頼すれば、追い出し・捕獲・住処の撤去・糞尿の被害箇所の消毒と消臭のすべてを行ってもらえます。

侵入口の封鎖も行ってもらえるため、次の被害の予防にも役立ちます。

「どれも自分でできるのでは?」と思うかもしれませんが、個人で捕獲するためには侵入口や住処を特定し、市販の忌避剤や罠を購入する必要があります。追い出した後、高濃度アルコールによる消毒も必要です。

それらを揃える費用と手間を考えれば、業者に依頼した方が安いケースもあります。さらに、糞尿が床や壁にしみているのなら、リフォームが必要になるかもしれません。

駆除業者への依頼料は被害の規模や場所、住処の位置などで異なります。7,000円台から対応できる業者もいるので、問い合わせフォームや電話で相談してみましょう。

駆除の達人は、野生のアライグマをはじめとする害獣駆除の専門業者です。電話・LINE・メールフォームでの相談は24時間可能ですので、鳴き声を聞いたときにすぐにご連絡ください。

野生のアライグマは無許可で追い出せないため、駆除業者に依頼するのがおすすめです。自治体に紹介してもらうか、インターネットで探しましょう。業者を選ぶ際には、下記の3点を意識するのがポイントです。

ここでは、アライグマの駆除業者を選ぶコツを見ていきましょう。

駆除を依頼したい業者を見つけたら、ホームページで資格・許可を確認していきます。

まず、住所・代表者氏名などの基本的な情報を確認しましょう。記載がない場合は、信用できない業者かもしれません。

次に、アライグマの駆除・捕獲のための狩猟免許をチェックします。無許可で営業している場合は違法業者です。

糞尿被害がひどい場合は、解体工事登録の有無も確認します。薬剤で落としきれない汚れや臭いは解体・リフォームが必要になるため、リフォームも同じ業者に頼んだ方がスムーズです。

追加で、損害賠償保険に加入している業者がおすすめです。アライグマの駆除は屋根裏に入ることが多いので、家のどこかを壊してしまうかもしれません。もしものときの保証があると安心です。

資格や許可を確認した後は、実績をチェックしておきましょう。アライグマの駆除実績が多い業者に頼めるのがベストです。

最後に、口コミのチェックも大切です。自社サイト以外にも、害獣駆除業者を紹介するサイトや一括見積サイトに口コミのある業者は安心して依頼できます。

アライグマの駆除業者を選ぶ際には、3~5社に見積もりを依頼するのがおすすめです。アライグマの駆除費用は、現地を見ないとわからない部分が多いためです。

無料の現地見積もりができる業者の見積書を比較して相場を把握していきましょう。

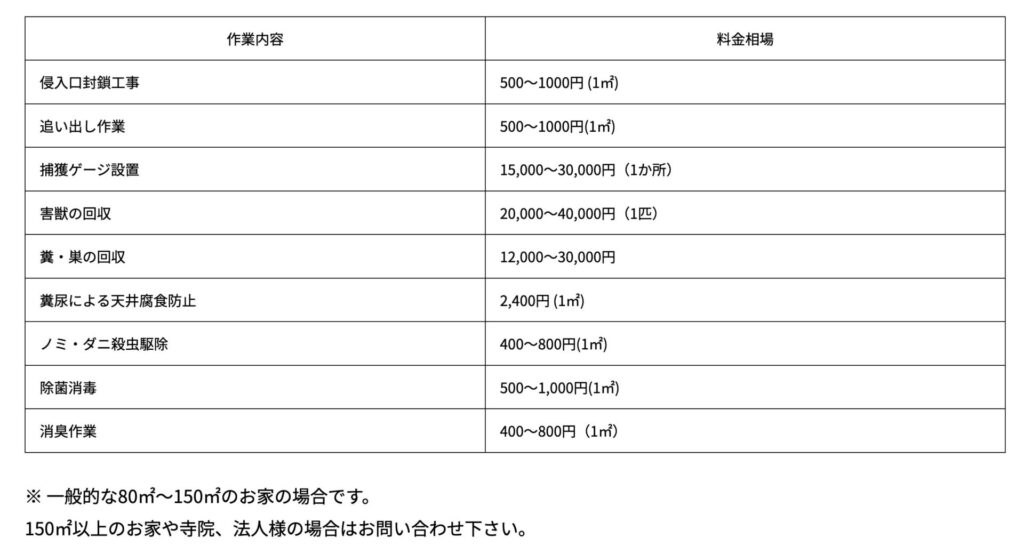

【アライグマ駆除の作業内容・相場】

見積書がそろったら、下記のポイントをチェックしていきます。

悪質な業者は「現場で追加作業が発生した」と言って高額請求をしてくることがあります。他と比べて不自然な点があったり、追加作業について記載がない場合は必ず確認しましょう。

もし確認して嫌がるようであれば、悪質業者の可能性は高いです。優良な業者は問い合わせを嫌がらず、作業の内容を説明してくれます。

アライグマを捕獲・追い出した後は侵入口の封鎖が必要です。侵入口の封鎖自体は、どの業者も再発保証として行ってくれますが、補償範囲と期間が異なるのでチェックしましょう。

再発保証の保証範囲は侵入口の封鎖を担当した業者が作業した部分からの再発に対応する「部分保証」とどの侵入経路でも再発した時点で対応してくれる「侵入保証」の2種類です。

それ以外にも、下記の点が大切になります。

【アライグマの再発保証のチェックポイント】

特にチェックしておきたいのは、定期的な再発チェックの有無です。アライグマは早い段階で発見できれば駆除費用を節約できるため、定期的に侵入や侵入口の劣化を確認してもらえると安心です。

野生のアライグマを見つけて駆除・対策が必要な際には、即日駆除も可能な「駆除の達人」をご検討ください。

メールフォーム・電話で24時間問い合わせ可能なので、アライグマの被害に気づいた時点でお気軽に相談・無料見積もりをお申し込みください。

【駆除の達人の3つの強み】

駆除費用、殺菌・消毒費用、清掃費用、出張費用、深夜料金、休日料金、すべて込みで7,700円からの対応が可能です。

見積もり料金は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

野生のアライグマは日本各地に生息しています。天井裏や軒下で身を隠して生活している場合、糞尿被害・食害・騒音のストレスを受けてしまうかもしれません。野生のアライグマに侵入されると、感染症やケガのリスクがあるため、なるべく早く専門の駆除業者に対処を頼みましょう。

よく読まれる記事