お役立ち情報

2025年3月21日

アライグマは灰色やくすんだ茶色っぽい身体をした雑食の動物です。あまり鳴くことはありませんが、足音が大きいので天井裏にいると目立ちます。畑や生ゴミを荒らされて気づくこともあります。

本記事では、侵入されたときに備えて、アライグマの特徴や対処法、業者を選ぶポイントを紹介しています。

アライグマは可愛らしい見た目をしていますが、狂暴で繁殖力の強い特定外来生物です。

ここでは、上記の3つに分けてアライグマの特徴を見ていきましょう。

| 体の特徴 | 灰色・茶褐色で胴体がふっくらとしている。大きさは50~100cm |

| 顔の特徴 | 顔の真ん中が黒く、鼻の周りや額は白っぽい。鼻は黒い。耳のフチは白い。 |

| しっぽの特徴 | 黒い縞模様がありふっくらとしている。 |

| 足・足跡の特徴 | 足は5本指で5~7cm程度。肉球と指がくっついた足跡が一列に残る。子どもの手形のような足跡がクッキリと残る |

アライグマは灰色や茶褐色で全体的にふっくらとしています。足は細く、胴体に対して短めです。5本指で5~7cmの足跡が残るのが特徴です。

足跡の形は子どもの手形に似ていますが、爪が長いため爪痕が残ることで見分けられます。

一見タヌキと似ているので「アライグマかタヌキかわからない」というときは、しっぽに注目しましょう。アライグマならばしっぽに縞模様があります。

好む作物や身体の色がハクビシンとも似ていますが、ハクビシンとの見分けもしっぽがポイントになります。ふっくらとした縞模様のしっぽのアライグマに対し、ハクビシンは黒く長いしっぽを持っています。

アライグマ・タヌキ・ハクビシンのいずれも不用意に近づくのは危険なので、遠くからしっぽを確認できない場合は害獣駆除業者に判断してもらうことをおすすめします。

アライグマは気性が荒く、狂暴な性格です。自分から人を襲うことはありませんが、威嚇したり警戒したりしているときに近づくと、噛みつかれてしまいます。

アライグマは力が強いため、引っかかれたり、噛まれたりすれば大ケガをしてしまいます。軽症の場合も感染症リスクがあるので、近づいたり写真を撮ったりするのはやめましょう。

繁殖期以外は群れを作らず、一匹で行動します。エサや身を隠す物陰がある場所に住み着き、自然に出ていくことはほぼありません。

見た目は可愛らしいものの、人と共存できる性格ではないので、住み着かれた際には捕獲したり追い出したりすることになります。

アライグマの妊娠・出産は年に1度ではあるものの、繁殖力が強いため、追い出さない限り増えていきます。

交尾期は2~3月頃、出産期は4~5月頃です。約60日後に3~6匹を出産します。

生後10ヵ月程度で子どもが独立するまで、母親が育てて暮らしています。

子育て中のアライグマはいつもに増して気性が荒いので、専門家以外が不用意に近づくのは危険です。

駆除の達人は、アライグマをはじめとする害獣駆除の専門業者です。電話・LINE・メールフォームでの相談は24時間可能ですので、鳴き声を聞いたときに気軽にご連絡ください。

アライグマの侵入を放置していると、下記のような被害があります。

ここでは、アライグマによる被害の特徴について見ていきます。

| 大きさ・形 | 長さ5cm~18cmで直径2~3cm・細長い形 |

| 色 | 食べるもので変化 |

| 臭い | 食べるもので変化 |

| 特徴 | 虫の羽、動物の骨、植物の種などが混ざっている |

アライグマのフンの特徴は?【消毒・駆除・業者選びのポイントを解説】

アライグマのフンの臭い、色は食べたものによって変わるため、細長い形をしているかどうかで見分けられます。

あまり噛まずにものを飲み込むので、昆虫の羽や動物の骨、作物の種などが混じっていることも特徴です。

一ヵ所に糞をためる溜め糞の習性があるので、放置していると糞がたまった場所が腐ったり、シミができたりしてしまいます。

糞尿の汚れや臭いを薬剤で落としきれない場合、解体とリフォームが必要になって依頼の費用が高額になります。

悪臭でハエやゴキブリが寄ってくることも問題です。アライグマは昆虫が好物なので、エサにされてしまいます。

アライグマは雑食で生ゴミやペットフードも食べてしまうため、外に置くのはおすすめしません。

もちろん畑も注意が必要で、甘い作物が大好物です。トウモロコシ、メロン、スイカ、カボチャなどの甘い作物は狙われやすいです。

他の動物と見分ける方法は、食べ方です。手が器用で、スイカなどに穴をあけて手で中身だけをくり出して食べることもできます。ハクビシンも似た食べ方をしますが、ハクビシンは頭を突っ込んで食べるので、アライグマより大きな穴が開きます。

トウモロコシの場合、茎を完全に倒して外皮をむいて食べるのが特徴です。

柵で畑を囲んでも、上から侵入してしまうので、被害を抑えきれません。アライグマを追い出して対処しましょう。

他にも、小型の哺乳類や野鳥も食べてしまうので、外で犬や家畜を飼っている場合も注意が必要です。鶏小屋に忍び込み、鶏と卵を食べることもあります。

エサにするために家をかじることはありませんが、侵入のために穴を開けることはあるので注意が必要です。ひっかき傷で家が傷つくこともあります。

| 通常の鳴き声 | 大人:「クルル」「グルル」「キュッキュッ」「キュー」 子ども:「クルクル」 |

| 威嚇・ケンカ中の鳴き声 | 「シャー」「ギューッギューッ」 |

参考:アライグマ鳴き声の特徴は?【普段・怒ったときの違いや対処法を解説】

アライグマは子育て中以外はあまり鳴かない動物です。しかし、夕方から夜にかけて鳴くことはあるので、不眠の原因になってしまいます。

体重が重く足音も目立つので、早めの対処が必要です。

アライグマの被害を防ぐためには、下記の3つの対策がおすすめです。

ここでは、アライグマの侵入を防ぐコツを見ていきましょう。

アライグマの侵入に気づいたら、早めに駆除業者に依頼しましょう。自力で捕獲することもできますが、市役所の許可が必要になります。許可を取っている間に被害が拡大してしまうので、依頼した方が確実です。

アライグマはエサがあり、身を隠す場所があれば住み着いてしまいます。一度住み着くと自然に出ていくことはないので、捕獲や追い出しが必要になります。

アライグマは約10cmの隙間があれば侵入してしまいます。金網や金属の板で封鎖してしておきましょう。特に狙われやすいのは、下記の侵入口です。

【アライグマの主な侵入口】

参照:駆除の達人 アライグマ

力が強いので、壁を食い破って侵入するケースもあります。

木登りが得意でジャンプ力があるので、木や建物を伝って屋根から侵入することも可能です。

一度侵入口を封鎖した後も、経年劣化で脆くなるので定期的に侵入しやすい場所をチェックするのがおすすめです。

アライグマはエサのある場所に住み着くので、エサになる食べ物やゴミを片付けることが侵入対策になります。

畑で作物を育てているなら、早めに収穫しましょう。ジャンプ力があり木登りも得意なので、柵などで囲っても侵入されてしまいます。

生ゴミやペットフードを外に置かなければいけないときは、アライグマが壊せない程度に頑丈なフタ付きの容器でガードするのがおすすめです。

鶏や小鳥をガードするだけでなく、ネズミやカエルの発生に注意することも大切です。雑食で狂暴なので、大きな動物も食べてしまいます。

とはいえ、昆虫も好物なので庭のあるお宅ではエサの撤去をしきるのは難しいと言えます。できる範囲で対策していきましょう。

アライグマは見た目に反して狂暴なので、専門業者に対応を頼むことをおすすめします。駆除業者を選ぶ際は、下記の3ステップを意識していきましょう。

ここでは、アライグマの駆除業者を決めるコツを紹介していきます。

アライグマの駆除業者は市役所で紹介してもらったり、インターネットで検索して探します。依頼したい業者を見つけたら、ホームページをチェックしましょう。

【アライグマの駆除業者のホームページのチェックポイント】

| 住所・代表者氏名などの基本情報があるか | 記載がない場合は信用度が低い |

| 狩猟免許はあるか | アライグマの捕獲・駆除に必須 |

| 解体工事登録はあるか | 解体・リフォームに必須 |

| 損害賠償保険に加入しているか | 家や家具を破損した際に賠償してくれる |

アライグマの糞尿による汚れや臭いが落としきれないときは、解体とリフォームで対応します。リフォーム業者に頼むより、駆除業者に頼んだ方がスムーズなので、解体工事登録がある業者に依頼できると便利です。

駆除に直接関係するわけではありませんが、損害賠償保険に加入している業者もおすすめ。アライグマを追い出すために屋根裏に入ることがあるので、もし壊してしまったときに備えている業者の方が安心できます。

上記の基本的な情報をチェックした後には、アライグマの駆除実績があるかを見ていきましょう。できれば実績が多い業者をおすすめします。

最後に、自社サイトの口コミや一括見積サイトの口コミをチェックすることも大切です。Googleマップなどの地図アプリにも口コミが掲載されているかもしれないので、気になる業者は検索してみましょう。

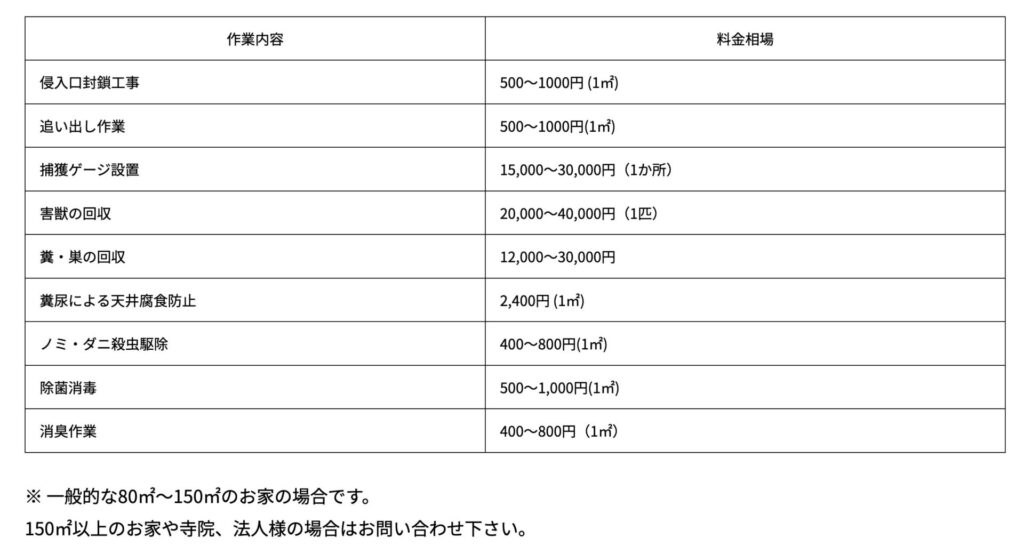

アライグマの駆除費用は、現場を見て見積もりを作成してもらわないとわかりにくいです。必要な薬剤や封鎖する侵入口の数で費用が変わるので、3~5社に見積もり依頼を出して相場を把握していきましょう。

【アライグマ駆除の作業内容・相場】

見積書がそろったら、他と比べて高額すぎる作業がないかをチェックしておきましょう。逆に安すぎる場合や合計金額しか記載されていない場合は、後で「現場で作業が増えた」と言われて高額請求を受けるリスクがあります。

追加料金・追加作業についての記載がない場合も同じ理由で危険です。

他と比べて不自然な点や気になる点があったら、契約前に問い合わせておきましょう。

優良な業者は問い合わせを嫌がりません。逆に、問い合わせを嫌がり、契約を急かすようであれば悪質な業者の可能性が高いです。

アライグマは侵入口を封鎖しない限り、被害が再発するリスクが残ります。どの業者も侵入口の封鎖自体は対応できますが、どこまでが再発保証に含まれるのか異なるので確認しておきましょう。

【アライグマの再発保証のチェックポイント】

アライグマは早期発見できればできるほど糞尿被害を防いだり、施工費用を抑えたりすることにつながります。

定期的に侵入口を確認してくれる業者ならば、早めに気づくことができるので、できるだけ定期的にチェックしてくれる業者を選びましょう。

アライグマの駆除や対策が必要な際には、即日駆除も可能な「駆除の達人」をご検討ください。

メールフォーム・電話で24時間問い合わせ可能なので、鳴き声に気づいた時点でお気軽に相談・無料見積もりをお申し込みください。

【駆除の達人の3つの強み】

駆除費用、殺菌・消毒費用、清掃費用、出張費用、深夜料金、休日料金、すべて込みで7,700円からの対応が可能です。

見積もり料金は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

アライグマは見た目のかわいらしさに反して、気性が荒く力が強い害獣です。身を隠すスペースがある場所、エサがある場所ならばどこでも生活できるため、日本各地に生息しています。一度住み着いたら自然に出ていくことはまずないので、専門業者に対処を頼みましょう。

自分で捕獲するには自治体の許可が必要な上、ケガをすると感染症リスクがあるため、おすすめしません。

よく読まれる記事