お役立ち情報

2025年3月21日

細長い形で昆虫の羽、足や作物の種などがまじったフンが落ちていたら、アライグマが侵入しているのかもしれません。放置すれば感染症・家屋へのダメージ・騒音被害といったリスクがあるので、早めに対処しましょう。

ここでは、アライグマのフンの特徴、放置するリスク、対処の注意点や業者の選び方などを解説していきます。

目次

| 大きさ・形 | 長さ5cm~18cmで直径2~3cm・細長い形 |

| 色 | 食べるもので変化 |

| 臭い | 食べるもので変化 |

| 特徴 | 虫の羽、動物の骨、植物の種などが混ざっている |

庭の動物の糞の見分け方【対処法・業者の選び方を解説】 | 駆除の達人

アライグマのフンは、食べたものによって色と臭いが変わります。細長い形と長さで判断しましょう。あまり噛まないで飲み込むので、虫の羽や足、作物の種が混じっていることも特徴です。

ため糞と呼ばれる同じ場所に糞をする習性があるので、放置していればフンの場所にシミができたり、腐敗したりしてしまいます。

また、フン尿には危険な病原菌が潜んでいるため、消毒が必要になります。悪臭によって害虫も寄ってくるので、消臭もしておきましょう。

フンがある時点で、アライグマの追い出しも必要です。そのため、フンを見つけたら、すべてまとめて対応してくれる駆除業者に依頼することをおすすめします。

フンを見てもアライグマの被害かどうか判断できないときは、他の被害を探して見分けていきましょう。下記の3点がわかりやすいです。

ここでは、アライグマの被害の特徴について見ていきましょう。

アライグマは雑食で昆虫や作物を好んで食べます。トウモロコシ、メロン、スイカ、カボチャなどの甘い作物は狙われやすいです。

手が器用で、スイカなどに穴をあけて中身だけを食べることもできます。トウモロコシの場合、茎を完全に倒して外皮をむいて食べてしまうので、アライグマの被害を疑いましょう。

柵で畑を囲んでも、ジャンプ力があり上から侵入してしまうので、効果は薄いです。エサがある場所を住処にするので、自然にいなくなることはほぼありません。

外に置いてある生ゴミやペットフードがあるなら、食べられないようにフタ付きの容器でガードしておきましょう。

他にも、小型の哺乳類や野鳥も食べてしまうため、外で犬や家畜を飼っている場合も要注意です。鶏小屋に忍び込み、鶏と卵を食べることもあります。

アライグマは5本指で、子どもの手形のような足跡が残るのが特徴です。爪が長くて鋭いため、爪痕も残ります。

大きさは5~7cm程度です。肉球と指がくっついた足跡が一列に残ります。

ハクビシンの足跡とも似ていますが、ハクビシンは足跡が一直線、アライグマの足跡はいつ列かつ足が重なっているという違いがあるので見分けられます。

| 通常の鳴き声 | 大人:「クルル」「グルル」「キュッキュッ」「キュー」 子ども:「クルクル」 |

| 威嚇・ケンカ中の鳴き声 | 「シャー」「ギューッギューッ」 |

参考:アライグマ鳴き声の特徴は?【普段・怒ったときの違いや対処法を解説】

アライグマは比較的高い声で、夕方から夜間にかけて鳴き声を上げます。あまり鳴き声を上げることはありませんが、子育て中は鳴くことが増えます。子どもは親を探してクルクルと高い声で鳴くケースが多いです。

ケンカ中や威嚇の際にはシャーといったうなり声をあげるので、聞こえたときに近づくのはやめておきましょう。アライグマは気性が荒いので、逃げるのではなく噛みつかれる恐れがあります。

アライグマのフンを放置すると、下記のような危険があります。

ここでは、フンの危険性と取り扱いの注意点を見ていきましょう。

アライグマのフンには、命に関わる感染症のウイルスが付着しています。主な病気は下記の通りです。

【アライグマの便から感染する病気】

参考:東京都環境局「表.アライグマ・ハクビシンが媒介する主な感染症」

他にも、噛まれることで狂犬病のリスクがあったり、アライグマについたダニ・ノミが感染症ウイルスを持っていたり、アレルギーの原因になったりします。

アライグマのフンと身体が触れた場所はウイルスが付着しているかもしれないので、必ず消毒しましょう。

アライグマは一ヵ所にフンをするため糞の習性があるので、放置するとどんどんフンがたまっていきます。

悪臭がストレスになるだけではなく、シミや腐敗につながるので早めに対処しましょう。もし薬剤で落としきれないシミができた場合は、解体・リフォームで対処する必要があります。

アライグマのフン尿による悪臭はハエやゴキブリといった害虫を呼んでしまいます。アライグマは昆虫を好んで食べるため、害虫が寄ってくれば寄ってくるほどアライグマにとっては好都合です。

害虫が発生すると、安心して窓を開けられない状況になってしまうので、そうなる前に対処していきましょう。

アライグマのフンに触ると感染症のリスクがあります。専門家に対処してもらうことをおすすめしますが、自分で対処する場合は下記の3ステップを意識していきましょう。

ここでは、アライグマのフンを自分で処分するときのコツを紹介していきます。

アライグマのフンを処分する際は、直接触れないようにするのはもちろん、吸い込まない工夫が必要です。フンに汚染されたホコリを吸い込むことで感染症にかかる恐れがあるため、肌をしっかりと守りましょう。

【アライグマの感染症におすすめの服装】

フン尿の処分に使った服装はそのまま捨てた方が安心です。

アライグマのフンを集める際は、砕けないように注意しましょう。フンが砕けて空気中に舞い上がると、そのまま吸い込んでしまうかもしれません。

砕かないためには、拭き掃除やビニールテープ、ガムテープの使用がおすすめです。

使ってはいけないのは、掃除機です。掃除機で吸い込むと、フンが砕けで空気中に散らばってしまうので使えません。

フン尿を取り除いた後は、その部分を消毒します。「次亜塩素酸ナトリウム」や「エタノール」などの殺菌力の高い薬剤を含む消毒用スプレーがおすすめです。

スプレーで消毒した後は、使い捨ての雑巾でしっかり拭き取ります。

ホコリが汚染されている可能性があるので、消毒作業中もマスクやゴーグル類で身を守るのを忘れないように注意しましょう。

駆除の達人は、アライグマをはじめとする害獣駆除の専門業者です。電話・LINE・メールフォームでの相談は24時間可能ですので、鳴き声を聞いたときに気軽にご連絡ください。

アライグマのフンを見つけたら、アライグマを追い出してフン尿部分を消毒する必要があります。アライグマの駆除は感染症やアライグマに襲われるリスクがあるため、専門の業者へ依頼した方が安心できます。業者を選ぶポイントは下記の通りです。

ここでは、アライグマの駆除業者を選ぶコツについて見ていきましょう。

市役所の紹介かインターネットの検索でアライグマの駆除業者を探したら、ホームページをチェックしておくことが大切です。

例えば、住所・代表者氏名など基本的な情報が掲載されていない業者は信頼できません。

アライグマを無許可で捕獲・駆除することは違法であるため、狩猟免許の取得を確認する必要もあります。

また、もしフンや尿が壁・床に染みついてしまっている場合は、解体工事登録を持つ業者がおすすめです。解体・リフォームも頼めるので、業者を一つにまとめられます。

上記の許可以外にもおすすめなのは、損害賠償保険に加入している業者です。アライグマを追い出す際、屋根裏などに入るため、家が壊れてしまうことがあります。損害賠償保険はそんなトラブルに賠償金を出してくれるので、入っている方が安心です。

資格や許可を確認した後は、駆除の実績を確認していきます。できるだけアライグマ駆除の実例が多い業者がおすすめです。

最後に、口コミのチェックも大切です。自社サイトに掲載されている口コミ以外にも、害獣害獣駆除業者を紹介するサイトや一括見積サイトにある口コミをチェックし、信頼できる業者を探しましょう。

ホームページで信頼できる業者だと確認できたら、どんどん見積もり依頼を出していきましょう。アライグマの駆除は現場を見ないと料金が決めにくいので、3~5社に訪問見積もりを頼んで相場を把握することが大切です。

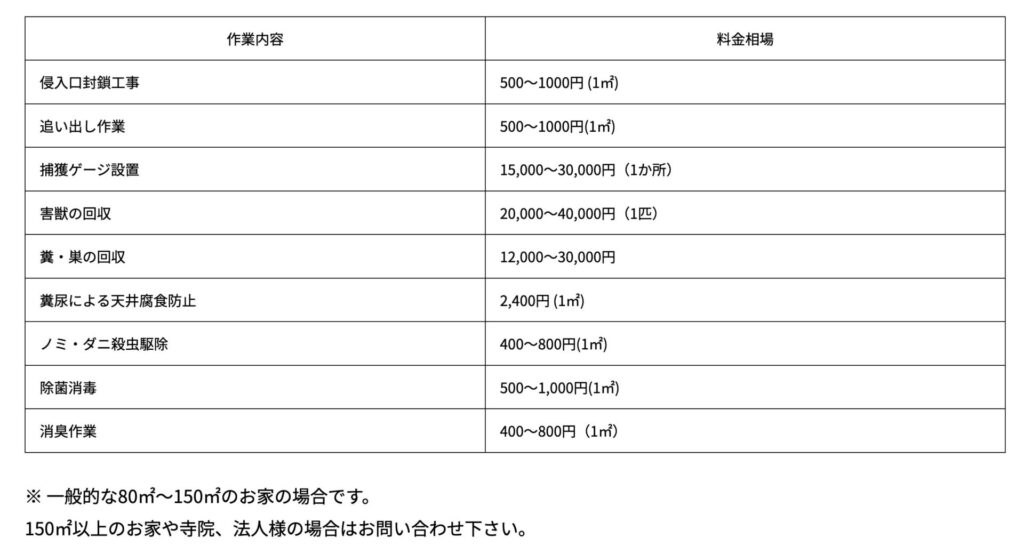

なお、フンの回収は量、消毒・消臭・防腐などの薬剤の散布は面積によって費用が決まることが多いです。

【アライグマ駆除の作業内容・相場】

見積書をチェックする際は、他と比べて不自然に高い薬剤を使ったり、作業が多かったりするケースだけでなく、安すぎる業者にも要注意です。

あまりに安い場合は「現場で追加の作業が発生した」などの理由をつけて契約後に高額な請求を行う悪質な業者かもしれません。

合計金額しか書いていなかったり、追加作業・追加料金についての取り決めがない業者も契約後の高額請求のリスクがあります。

優良な業者は問い合わせを嫌がりませんので、少しでも納得できない部分があったら担当者に確認しておきましょう。

フンを回収・消毒して、アライグマを追い出した後には侵入口の封鎖が大切です。侵入口の封鎖自体はどの業者もアフターケアとして行いますが、補償内容と期間が異なるので確認しておきましょう。

アライグマの再発保証は下記の2種類があります。

補償の種類以外は、下記の点をチェックします。

【アライグマの再発保証のチェックポイント】

アライグマの侵入は対処が早ければ早いほど作業費用を節約できます。定期的にチェックしておけば早期発見につながるため、なるべく定期的に再発チェックをしてくれる業者を選びましょう。

アライグマのフンを見つけた際には、即日駆除も可能な「駆除の達人」をご検討ください。

メールフォーム・電話で24時間問い合わせ可能ですので、鳴き声に気づいた時点でお気軽に相談・無料見積もりをお申し込みください。

【駆除の達人の3つの強み】

駆除費用、殺菌・消毒費用、清掃費用、出張費用、深夜料金、休日料金、すべて込みで7,700円からの対応が可能です。

見積もり料金は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

アライグマのフンは細長い形で昆虫の羽、足や作物の種などが混ざっています。一ヵ所に糞をするため糞の習性があるので、フンがある場所にシミができたり、腐敗したりしてしまう危険性が高いです。

放置すれば悪臭・健康被害も深刻になる恐れがあるため、早めに対処しましょう。消毒・消臭まで終わらせてくれる専門業者への依頼がおすすめです。

よく読まれる記事