お役立ち情報

2025年3月21日

アライグマはエサや水があるところに住み着く雑食の動物です。自分から出ていくことはなく、畑の作物を食い荒らし、家屋の一部を糞尿で汚染してしまいます。本記事では、アライグマに侵入されないための対策や侵入されてしまった後の対処法について解説しています。

目次

アライグマは一度住み着いてしまうと自然に出ていかないので、侵入対策が必要です。

ここでは、アライグマの侵入を防ぐポイントを解説していきます。

アライグマはエサと水がある場所に好んで住み着きます。

アライグマが寄って来るのを防ぐために、畑で作物を作っている場合は早めに収穫してしまいましょう。

畑を柵で囲う方法もありますが、ジャンプ力があり木登りが得意なアライグマを完璧にガードするのは難しいので、あまり効果がありません。電気柵を設置すれば効果的ですが、専門知識が必要です。

生ゴミやペットフードも盗み食いされてしまうので、外に置くときは金属のフタでガードしましょう。

なお、アライグマは手先が器用なので、軽いプラスチックでは開けられてしまうかもしれません。室内で保存するのが安全です。

また、アライグマは雑食なので昆虫も食べます。庭がある場合は雑草を駆っておくのがおすすめです。

アライグマは嗅覚が鋭いので、嫌いな臭いを使った忌避剤が散布されている場所には近づきません。

アライグマが嫌う臭いは、下記の通りです。

忌避剤はホームセンターや通販で購入することができます。パッケージや説明書にある使い方と保存法を守って使用しましょう。

スプレータイプ、置き型タイプのいずれの忌避剤も、アライグマが臭いに慣れてしまうと効果が薄くなりますが、一時的な侵入対策としては役立ちます。

超音波を使って追い出す器材もありますが、障害物があると効果が薄い上、数日でアライグマが慣れてしまうのであまりおすすめはできません。

ハッカ油や石けんで忌避剤を自作することもできますが、うまく作らないと効果が薄いです。ハッカ油はポリスチレン容器を溶かしたり、シバンムシといった害虫が寄って来ることもあるので、保存方法にも注意が必要です。

アライグマは夜行性で強い光を嫌うので、通り道にLEDライトを置くと有効な侵入対策になります。

特に青色LEDライトは効果的です。

しかし、強い光も何度も見ると次第に慣れてしまうので、根本的な解決にはなりません。

なお、懐中電灯などで直接照らす方法には引っかかれたり噛みつかれたりするリスクがあるので、止めておきましょう。

アライグマの侵入対策で最も効果的なのは、侵入経路を封鎖すること。

アライグマは約10cmの隙間があれば侵入してしまうので、下記のような場所から家に入り込んでしまいます。

参考:駆除の達人「アライグマ」

侵入を防ぐためには、上記の侵入口をパンチングメタル(穴の開いた金属製の板)や金網でふさぎます。アライグマは力が強いので、防獣ネットではすぐに破られてしまいます。

屋根の上など高所での作業になるので、自分でやるより専門家に頼んだ方が安全です。アライグマの駆除業者に頼めば、追い出した後に侵入口の封鎖まで行ってもらえます。

駆除の達人は、アライグマをはじめとする害獣駆除の専門業者です。電話・LINE・メールフォームでの相談は24時間可能ですので、鳴き声を聞いたときに気軽にご連絡ください。

アライグマがすでに家に侵入してしまったときは、下記のどちらかの対策が必要です。

ここでは、アライグマを見つけた際の対処法について解説していきます。

アライグマに侵入されてしまった場合は、市役所で相談してみましょう。自治体がおすすめするアライグマ駆除業者を紹介してもらえます。

自治体によっては駆除に関する費用に対して補助金が出たり、捕獲用の罠を貸し出してくれることもあるので、一度担当窓口で相談しておきましょう。

自治体に被害内容を報告して自分で駆除することもできますが、許可が下りるまでは2週間程度必要です。その間被害が拡大したり、捕獲の際にかみつかれる危険性があるので業者に頼んだ方が安全です。

アライグマは狂暴なので、自分で追い出すのではなく専門業者に頼むのがおすすめ。

アライグマの駆除業者ならば追い出した後の糞尿の除去と消毒・消臭、侵入対策を行ってくれます。特に、アライグマの侵入口は屋根の隙間などの高所なので、自分で封鎖するのは危険です。

「業者に頼むと高額なのでは?」と悩んでしまうかもしれませんが、7,000円台から対応してくれる業者もいます。市販の忌避剤をたくさん買うよりもコスパが良い場合もあるので、一度訪問見積もりを依頼してみましょう。

アライグマの追い出しと侵入対策は自分で行うのは難しいので、専門業者に頼むのがおすすめ。業者を選ぶ際は、下記の3ステップを意識していきましょう。

業者を探す際は、市役所の紹介を受けるか、インターネットの検索で見つけることができます。ここでは、優良な業者を見分けるコツを紹介していきます。

アライグマは鳥獣保護法で保護されている野生動物なので、無許可では駆除できません。必ず狩猟免許などの駆除に必要な資格を持つ業者か確認しましょう。

糞尿被害が深刻な場合、解体・リフォームも必要になります。別途リフォーム業者に頼むよりは、解体工事登録を持つ駆除業者に依頼した方がスムーズなので、許可を持つ業者の方がおすすめです。

また、侵入対策のために屋根や屋根裏に入ったとき、やむを得ぬ過失で家を壊してしまうこともあります。その際、損害賠償保険に加入していれば賠償金がでるので、加入している業者の方が安心です。

必要な許可と資格を持っていることをチェックした後には、アライグマの駆除実績を見ていきます。実績が多ければ多いほど作業時間が短い傾向があるのでおすすめです。

最後に、口コミもチェックしておきましょう。自社サイトに掲載されている口コミはもちろん、アライグマの駆除一括見積サイトやGoogleマップに登録されている口コミも参考になります。

アライグマの駆除・侵入対策の費用は現場を見ないとわかりにくいです。3~5社に見積もりを頼んで相場を把握していきましょう。

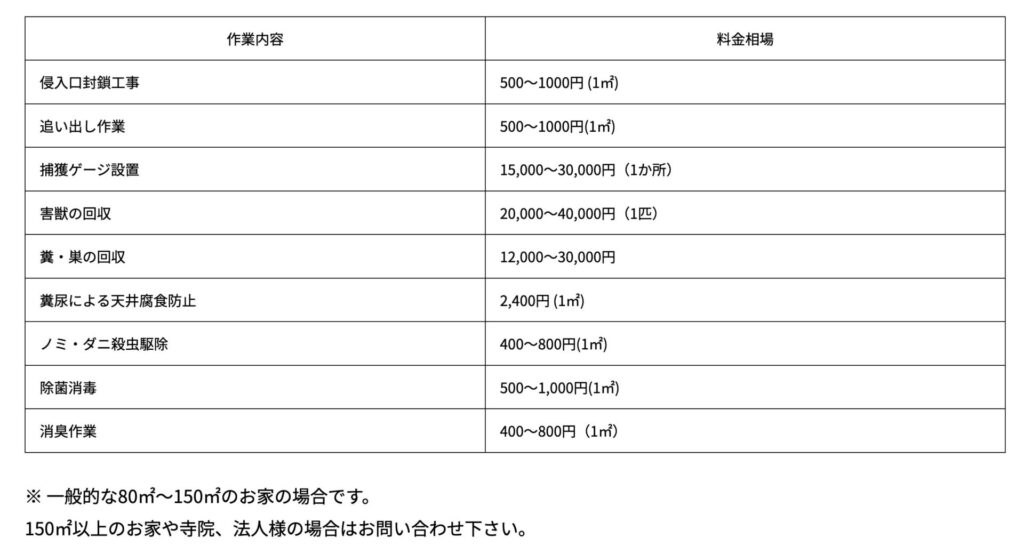

見積書がそろったら、下記の画像のような一般的な作業がそろっているかチェックしていきます。

他社に比べて不自然に安かったり、合計金額しか書いていない見積書は危険です。契約後に「現地で追加作業が発生した」として高額請求を行うことがあるためです。

このような不当な高額請求を防ぐために、追加料金・追加作業についてしっかりと明記されている見積書かどうかも確認しておきましょう。

これ以外にも、他と比べて不自然な点は納得できるまで問い合わせるのが大切です。悪質な業者は問い合わせを嫌がり、契約を急かしますが、優良な業者はしっかりと質問に答えてくれます。

アライグマの駆除業者は、アフターケアとして侵入口を封鎖してくれます。しかし、その保証範囲と期間はそれぞれ異なるのでチェックが必要です。

侵入対策には自社で封鎖した侵入口からの再侵入のみを補償してくれる「部分保証」と、どの侵入口からでも再発を補償してくれる「侵入保証」の2種類があります。

それ以外には、以下の点をチェックしておきましょう。

【アライグマの再発保証のチェックポイント】

この中で特に重視したいのは、定期的な再発チェックです。アライグマは早い段階で発見できればできるほど被害が抑えられ、施行費用も安くなります。定期的にチェックしてもらえば早期発見につながるので、できるだけ定期チェックがある業者を選びましょう。

アライグマの駆除や対策が必要な際には、即日駆除も可能な「駆除の達人」をご検討ください。

メールフォーム・電話で24時間問い合わせ可能なので、鳴き声に気づいた時点でお気軽に相談・無料見積もりをお申し込みください。

【駆除の達人の3つの強み】

駆除費用、殺菌・消毒費用、清掃費用、出張費用、深夜料金、休日料金、すべて込みで7,700円からの対応が可能です。

見積もり料金は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

アライグマの侵入を放置していると、大きく分けて4つのリスクがあります。

ここでは、アライグマによる被害内容について解説していきます。

アライグマは身体にダニやノミが付着しているので、侵入されるとアレルギーのリスクがあります。

糞尿には下記のような危険な病原菌が含まれているので、取り扱いに注意が必要です。

参考:東京都環境局「表.アライグマ・ハクビシンが媒介する主な感染症」

糞尿に含まれる病原菌は糞尿に触れるだけでなく、糞尿で汚染されたホコリを吸い込むことで体内に侵入することがあります。同じ空間にいるだけでも危険なので、早めの除去と消毒が必要です。

このほかにも、アライグマに嚙みつかれれば狂犬病のリスクがあります。

アライグマは雑食なので、畑の作物や外に置かれたゴミを食い荒らしてしまいます。木登りが得意でジャンプ力があるので、柵で守り続けるのは難しいです。作物を早めに収穫して守りましょう。

家の木材を食べることはありませんが、侵入のために壁を食い破ることがありますし、ため糞の被害もあるので、家屋の価値も下がってしまうことも問題です。

アライグマはあまり鳴き声を上げませんが、夕方から夜にかけて鳴くので天井裏などにいると耳につきます。体重が重いので、ドタドタという足音も聞こえます。

これらの騒音は不眠の原因やストレスになるので、早めの対処が必要です。子供が生まれると母親に育てられるので、騒音被害はより深刻になります。

アライグマを放置すると健康被害・食害・騒音被害など様々な心配をしなければいけないので、ストレスがたまります。

糞尿による悪臭がストレスになることもあります。

特に天井裏などに住み着かれると、常にアライグマの存在を意識することになり、精神的に疲れてしまいます。

アライグマは雑食で畑の作物を食い荒らしますし、屋根裏に侵入すればため糞による悪臭の被害が深刻です。一度住み着くと自然に出ていかないので、忌避剤などによる侵入対策が大切になります。

もし家に住み着いてしまった際には、自分で追い出すのではなく駆除業者に頼むことをおすすめします。捕獲の際に噛みつかれると危険ですし、糞尿の消毒と侵入口の封鎖が必要になるためです。すべてを一括で行ってくれるアライグマ駆除業者に依頼しましょう。

よく読まれる記事